ISO30414認証に関する正しい認識を広めるため、本連載では全10回にわたり、その本質と実践的な情報を徹底解説。ISO規格の分類や認証制度のプロセス、ISO30414の具体的な58指標、「認証」と「保証」の違い、さらには認証取得支援実績を通じた認証取得のプロセスやメリットまで、専門家がその複雑な制度を紐解きます。<連載一覧はこちら>

第4回:ISO30414の58指標

前回のコラムでは、ISO30414の規格構成と、その骨格をなす「11の領域」について解説しました。

規格の全体像が見えたことで、次はいよいよ、その具体的な中身である「58の指標」に焦点を当てます。

しかし、多くの解説のように単に指標のリストを眺めるだけでは、この規格が企業に対して本当に求めていることを見過ごしてしまいます。なぜなら、各指標の算出には見た目以上の実務的な困難が伴うものの、その過程こそがISO30414の真の狙いを浮き彫りにするからです。

今回は、58の指標を紹介するとともに、その算出における実務的な課題を解説します。そして、その課題の先にこそ見えてくる本質的なテーマを解き明かしていきます。

各領域の具体的な指標

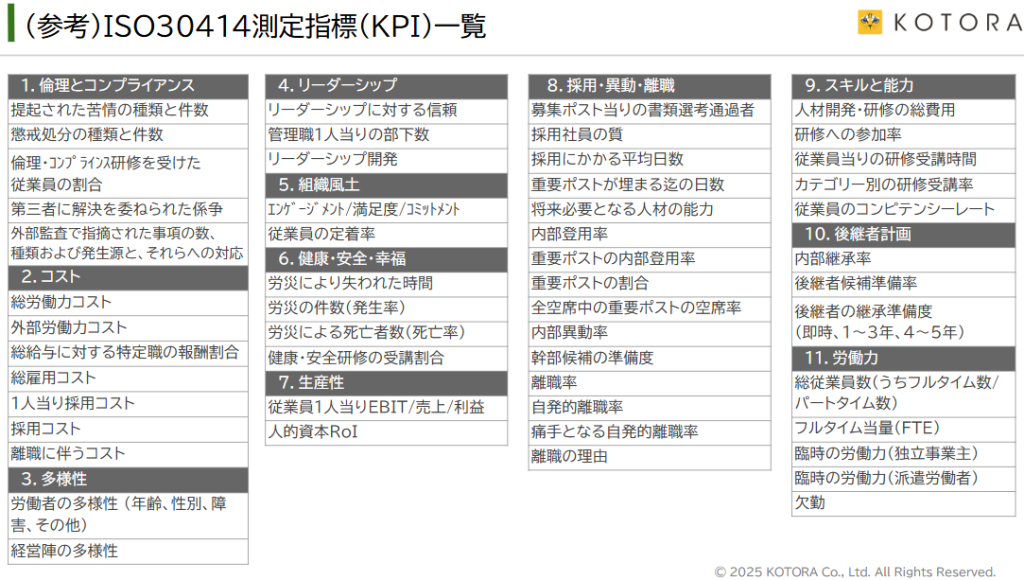

ISO30414は、企業の人的資本を多角的に捉え、その状況を定量的に可視化するための具体的な指針として、11の主要領域に合計58の指標を推奨しています。これらの指標は、企業が人的資本への投資、管理、活用状況を客観的に把握し、戦略的な意思決定に役立てることを目的として設計されています。

以下に、ISO30414の11領域と、それぞれの領域に含まれる具体的な指標を挙げます。

- 倫理とコンプライアンス(5項目)

- 「提起された苦情の種類と件数」、「懲戒処分の種類と件数」、「倫理・コンプライアンス研修を受けた従業員の割合」など。組織の法令遵守と倫理的姿勢を示します。

- コスト(7項目)

- 「総労働力コスト」、「外部労働力コスト」、「1人当たり採用コスト」、「離職に伴うコスト」など。人的資本への投資状況を示します。

- ダイバーシティ(5項目)

- 「労働者の多様性(年齢、性別、障害、その他)」、「経営陣の多様性」。多様な人材の活用度合いを示します。

- リーダーシップ(3項目)

- 「リーダーシップに対する信頼」、「管理職1人当りの部下数」、「リーダーシップ開発」。企業を牽引するリーダーの信頼度と育成状況を示します。

- 組織風土(2項目)

- 「エンゲージメント/満足度/コミットメント」、「従業員の定着率」。従業員の定着度合いと組織の安定性を示します。

- 健康・安全・幸福(4項目)

- 「労災により失われた時間」、「労災の件数(発生率)」、「労災による死亡者数(死亡率)」など。企業の財産である「人」を大切にする姿勢を示します。

- 生産性(2項目)

- 「従業員1人当たりEBIT/売上/利益」、「人的資本RoI」。人的資本投資に対する利益貢献度を示します。

- 採用・異動・離職(15項目)

- 「募集ポスト当りの書類選考通過者」、「採用社員の質」、「採用にかかる平均日数」、「離職率」、「離職の理由」など。良い人材の確保、離職防止、人材の流動性などを示します。

- スキルと能力(5項目)

- 「人材開発・研修の総費用」、「研修への参加率」、「従業員のコンピテンシーレート」など。人材開発への積極的な投資状況を示します。

- 後継者計画(5項目)

- 「内部継承率」、「後継者候補準備率」など。企業の将来を見据えた人材育成が計画的に実施できているかを示します。

- 労働力(5項目)

- 「総従業員数(うちフルタイム数/パートタイム数)」、「フルタイム当量(FTE)」、「欠勤」など。企業全体の労働力状況を示します。

58指標算出のリアル

実務に携わるとわかるのですが、この58という指標数はかなり絶妙な設定だと感じます。上記の表をふむふむと眺めている分には算出が簡単そうに見え、この数で人的資本全体を網羅できるのか?と感じるのですが、いざ取り組んでみると各指標は非常に骨が折れ、体系的に網羅性、再現性をもって指標を算出するには膨大な時間がかかることが判明します。

特に神経をつかうのは「コスト」や「採用・異動・離職」の項目です。

「コスト」については、大枠での計算は問題ないのですが、最終的に細部に至ると企業個別の判断が必要になるケースがあります。

わかりやすい例で言えば、以下のようなケースです。

- 集合研修を行った際の会場費はコストに含めるとして、昼食にお弁当を出した場合はどうなるか?

- 研修会場までの交通費は研修費に入れるのか?

- リモートワーク用に会社が現物支給として与えたオフィスチェアの費用は福利厚生費に含めるのか?貸与の場合はどうか?

ISOの規格の主旨や背景を理解した上で、適切な判断をしていくことは大変労力のかかるポイントになります。

同様に「採用・異動・離職」の項目では、対象となる全従業員(社員、パート・アルバイト)の勤務状況や評価などを把握したうえでの指標の計算が前提となっているため、従業員が多かったり、グループ会社含めた異動、出向、役職変更、組織改編などが絡んでくると、網羅的な把握が難しいケースも発生します。

実務から見えるISO30414の真価

そのような観点から、ISO30414では「データ化・システム化」を重視しています。認証審査においてもデータの正確性、網羅性、信頼性(改ざん防止)の観点は重要ですし、それらをきちんと責任を持って運用・承認する「社内プロセス」も重要な審査ポイントとなっています。

ISO30414というと、つい58指標に目が行きがちですが、それは縦軸であり、横軸には「データを活用した社内体制の構築」が全ての指標の共通事項として存在します。ISO30414が「データドリブン経営に向けてガイドライン」と言われるのはこのような理由によります。

ISO30414測定指標の網羅性

筆者はクライアント企業様にISO30414の網羅性についてご説明するときに、以下の図を使うことがあります。いわゆる「人材マネジメントサイクル」にISOの58指標を当てはめていくとしっかりと全般を網羅していることがわかります。

ISO30414というと「人的資本開示」の規格というイメージが強く、58指標をいかに多く社外に開示するかということに目を奪われがちですが、開示はあくまで結果です。そこに至るまでの社内プロセスの構築や人材ポートフォリオの可視化、目標に向けた人事施策の適切な推進といった「企業価値向上に向けたデータドリブン経営の実現」がISO30414の本質であることをご理解いただけますと大変うれしく思います。

次回予告

今回はISO30414の核心である58の指標と、算出における実務上の課題、そしてそのプロセスにこそデータドリブン経営の本質が宿ることを解説しました。

では、多大な労力をかけて指標を算出し、体制を整えた上で、企業はISO30414という規格とどう付き合っていけばよいのでしょうか。その関わり方には、実は複数の選択肢が存在します。

次回は、ISO30414への3つのアプローチ、『認証』『準拠』『参照』について徹底比較します。日本におけるISO30414の「デファクトスタンダード」化の潮流も踏まえ、貴社にとって最適な関わり方を見つけるための考え方を提示します。ぜひ次回のコラムもご期待ください。

↓↓ ISO30414についてもっと知りたい方、疑問がある方はこちらのQ&Aをぜひご参照ください! ↓↓