はじめに

2025年11月14日、西部ガスグループが同社初の人的資本レポート「西部ガスグループ人的資本レポート 2025」を発行しました。本コラムでは、人的資本経営のプロフェッショナルの視点から、同レポートの優れた点を前後編の2回に分けて解説します。

今回の【前編】では、「資本市場(投資家・株主)」の視点から、企業価値向上に直結する戦略性やガバナンスについて、3つのポイントで分析します。

人的資本開示は統合報告書で十分だと思っていませんか?

▼他の開示資料にはない、人的資本レポートの優位性について詳しく知りたい方はこちら▼

本レポートの評価の観点:資本市場の視点

投資家は、人的資本が将来の企業価値を創造し続けるエンジンであるかを見極めようとしています。そのため、経営戦略と人材戦略がいかに連動し、持続的な価値創造に繋がるかという「戦略性」と「持続性」が厳しく評価されます。

- 戦略の連動性と一貫性

経営戦略の実現に必要な人材ポートフォリオが定義され、「経営戦略 → 人材戦略 → 人事施策 → KPI」が一本の線でつながったストーリーとして説明されているか。パーパスや中期経営計画と整合した、戦略的な一貫性が問われます。 - 価値創造のロジックと投資対効果

人的資本への投資がいかにして財務指標や企業価値の向上(アウトカム)に繋がるか、その経路(ロジック)が可視化されているか。投資家は、人材投資が最終的にどのようなリターンを生むのかという、定量的な関連性に注目しています。 - 目標達成に向けた実効性とガバナンス

あるべき姿(To-be)と現状(As-is)のギャップを客観的に示し、その差分を埋めるための具体的な対策とリスク管理が機能しているか。計画を絵に描いた餅にせず、経営陣が責任を持って推進し、取締役会が監督するガバナンス体制が構築されているかが評価されます。

以下、本レポートにおける具体的な評価ポイントを解説します。

ポイント1:「人的資本インパクトパス」による価値創造プロセスの可視化

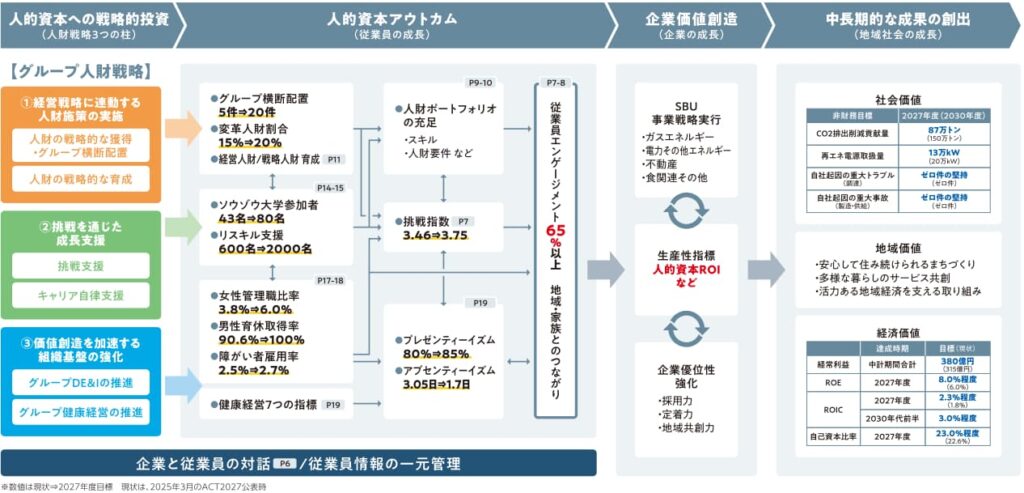

まず評価すべき点は、経営戦略と人材戦略の連動性が極めて論理的に図示されていることです。同グループは、中期経営計画「ACT2027」の実現に向け、人的資本投資がいかにして企業価値や社会価値に変換されるかを示す「人的資本インパクトパス」を明示しています。

独自指標を含むロジカルなストーリー構成

多くの企業が「戦略」と「人材施策」の紐づけに苦慮する中、同レポートでは以下の一貫した流れが可視化されています。

- 人的資本への戦略的投資(インプット)

「経営戦略に連動する人財施策の実施」「挑戦を通じた成長支援」「価値創造を加速する組織基盤の強化」という人材戦略に基づき、人的資本への投資(各種施策)がなされています。また、それらの施策に関して、具体的なKPI(グループ横断配置数、ソウゾウ大学参加者数など)を設定しています。 - 人的資本アウトカム(従業員の成長)

投資の結果として得られる状態を、独自指標である「挑戦指数」や、エンゲージメントスコアの向上などで定義しています。 - 企業価値創造(企業の成長)

従業員の成長が、SBUごとの事業戦略実行や生産性指標(人的資本ROIなど)に繋がり、最終的に「ROE」「ROIC」等の財務目標達成に寄与するという道筋を描いています。

このようなストーリーが明確であることで、投資家は同社の人材戦略が「コスト」ではなく、将来のリターンを生むための「投資」であると確信を持つことができます。

ポイント2:事業変革の実現可能性を示す「戦略人財」の具体的定義

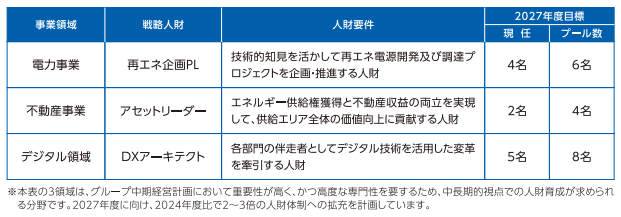

中期経営計画「ACT2027」において、同グループは事業ポートフォリオの変革(高度化)を重要な戦略として掲げています。レポートでは、その変革の鍵を握る「戦略人財」を具体的に定義し、2027年度のあるべき姿(To-be)を数値で開示しています。

「誰が」変革を実行するのかが明確

単に「DX人材」などと括るのではなく、事業戦略に合わせて以下のように解像度高く定義しています。

- 電力事業:「再エネ企画PL」…再エネ電源開発・調達プロジェクトを牽引する人財

- 不動産事業:「アセットリーダー」…エネルギー供給権獲得と不動産収益を両立させ、供給エリア全体の価値向上に貢献する人財

- デジタル領域:「DXアーキテクト」…各部門の伴走者として変革を牽引する人財

さらに、2027年度の目標設定において、現任者数のみならず、それを支える候補者数(プール数)まで明記している点も見逃せません。例えば「再エネ企画PL」では、現任4名に対してプール数6名を確保する計画です。注釈には「2024年度比で2〜3倍の人財体制への拡充」と掲げられていますが、こうした野心的な拡大目標に対し、バックアップ人材まで含めた具体的な数字を伴っていることが、実現への説得力を高めています。

ポイント3:人的資本経営の実効性を担保する「ガバナンス」

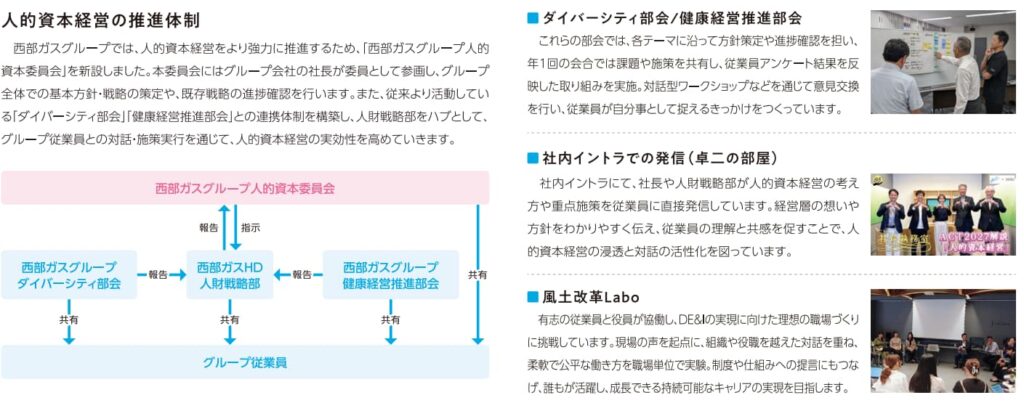

戦略がいかに優れていても、実行されなければ意味がありません。同グループは、人的資本経営の実効性を高めるため、トップダウンとボトムアップを融合させた強固なガバナンス体制を構築しています。

経営トップの参画による強力な推進力

新設された「西部ガスグループ人的資本委員会」には、ホールディングスだけでなくグループ各社の社長が委員として参画しています。これは人事部門任せにするのではなく、経営トップ自らがコミットして戦略を議論・決定する体制を敷くことで、グループ全体での強力な推進力を担保しています。

従業員の声を経営に還流させる仕組み

さらに優れた点は、この委員会が一方的な指示出しの場ではないことです。エンゲージメント調査や「ダイバーシティ部会」「健康経営推進部会」を通じて吸い上げられた従業員の「生の声」やデータが、「人財戦略部」を経由して委員会に報告される仕組みが整っています。

経営層が現場の実態や課題を正しく把握し、施策に反映させるこの「双方向の対話ループ」こそが、同グループの人的資本経営の実効性を支える鍵となっています。

まとめ

【前編】では、資本市場の視点から西部ガスグループのレポートを分析しました。

- ロジックの明示

「人的資本インパクトパス」により、人材投資から企業価値向上への道筋を論理的に説明している。 - 実行力の担保

事業変革に必要な「戦略人財」を具体的に定義し、数値目標をもって管理している。 - ガバナンスの徹底

グループ各社の社長が参画して人的資本経営を推進するとともに、現場の声を吸い上げる対話構造を構築している。

【後編】では、労働市場の視点から、従業員や候補者に響く人的資本開示のポイントを解説しています。合わせてご参照ください。

貴社の人的資本開示は、このような説得力あるストーリーを描き、ステークホルダーに貴社の魅力を訴求できていますでしょうか。

株式会社コトラでは、人的資本経営に関する深い知見と豊富な実績で、貴社の課題解決をサポートします。もし、自社の価値創造ストーリーの構築や、戦略的な情報開示に課題をお感じでしたら、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。