ISO30414認証に関する正しい認識を広めるため、本連載では全10回にわたり、その本質と実践的な情報を徹底解説。ISO規格の分類や認証制度のプロセス、ISO30414の具体的な58指標、「認証」と「保証」の違い、さらには認証取得支援実績を通じた認証取得のプロセスやメリットまで、専門家がその複雑な制度を紐解きます。<連載一覧はこちら>

第5回:認証・準拠・参照

前回のコラムでは、ISO30414の58指標について解説しました。

多大な労力をかけてデータと向き合う体制を整えた上で、企業は次に「この規格とどう付き合っていくか」という戦略的な選択を迫られます。この関わり方について、「認証取得」の是非ばかりが議論されがちですが、実際には企業の目的や状況に応じて、複数の選択肢が存在します。それぞれの道を理解せずして、自社に最適な戦略を描くことはできません。

今回は、その選択肢である「認証」「準拠」「参照」という3つのアプローチを徹底比較します。それぞれのメリット・デメリットを明らかにし、日本国内の動向も踏まえ、貴社が取るべき最適な道筋を照らし出します。

ISO30414への関わり方:3つのアプローチ

ISO30414は、強制力を持たない「ガイドライン規格」であるため、企業は自社の状況や目的に応じて、この規格への関わり方を柔軟に選択することができます。主なアプローチとしては、「認証」「準拠」「参照」の3つが考えられます。

認証(Certification)

これは、第三者機関からISO30414への適合性を保証されることを意味します。

ISO30414の場合、一般的なISOマネジメントシステム規格の認証機関(JABなどの認定機関から認定を受けた機関)は認証審査を行いません。代わりに、HCプロデュース社のようなISO30414に関する専門知識を持つ、中立的な機関から認証を受ける形となります。この認証は、企業の人的資本報告の信頼性を高め、対外的にその取り組みの客観性を示す強力な手段となります。

この「第三者認証」が一般的に「認証取得」と言われているものです。

準拠(Compliant)

企業が自主的にISO30414の指針に沿った人的資本報告を行うことを指します。この場合、第三者による認証や保証は受けませんが、ISO30414が提供するフレームワークに則って報告を行うことで、報告内容の標準化を図ることができます。

一般的には、準拠性について専門知識を持つコンサルティング会社などがアドバイスや確認を行うことで適合性を高め、認証と同レベルの適合性にもっていきます。ただし、第三者認証とは異なり利害関係を持つ関係による確認ですので、中立性に関しては第三者保証ほどではありませんが、コスト面でのメリットがあります。この方式は一般的に「第二者認証」とも呼ばれています。

また、準拠性に関して自社以外の確認を受けずに自社の判断で準拠を宣言する場合は「自己認証」や「第一者認証」と呼ばれます。

参照(Reference)

ISO30414の指標や指針を参考にしつつ、企業の判断にてISO30414を活用し、人的資本報告を行うアプローチです。

この場合、必ずしも規格の全ての項目に拘束されることなく、企業の実態や戦略に合わせて自由に指標を設定し、開示内容をカスタマイズすることが可能です。あくまで参照しているというレベルですので基本的に適合性は低いものとなります。

各アプローチのメリットとデメリット

各アプローチには、それぞれ異なるメリットとデメリットが存在するため、企業はこれらを総合的に判断して最適な選択を行う必要があります。

| 認証 | 準拠・参照 | |

|---|---|---|

| メリット | ・人的資本報告の信頼性向上 ・投資家からの評価向上 ・採用活動の促進 ・グローバル展開 ・社内体制の整備 | ・高い柔軟性 ・コストや手間の抑制 |

| デメリット | ・手間とコスト ・継続的な運用と再検査 | ・信頼性確保の課題 ・比較可能性の低下 |

認証のメリット

- 人的資本報告の信頼性向上

第三者機関による検証を受けることで、報告内容の客観性と信頼性が高まります。 - 投資家からの評価向上

財務情報と同様、客観的な数値データをもとにした判断が可能となるため、投資家からの評価や投資などへのポジティブな効果が期待できます。 - 採用活動の促進

報酬やエンゲージメント、定着率、教育投資など、求職者にとって気になるデータの信頼性が保証されるため、入社に向けた貴重な判断材料となります。また、このように人材データを透明性をもって開示する姿勢自体が企業の魅力を高め、優秀な人材の獲得に繋がります。 - グローバル展開

ISO30414は国際的なガイドラインであり、この認証を取得していることは世界共通の認識となり、特にグローバルな企業において海外企業との取引や提携において有利に働く可能性があります。 - 社内体制の整備

認証取得のプロセスにおいて、コンサルティング会社や認証機関などから数多くの指摘を受けることで、社内のPDCA体制が強固なものとなり、人的資本経営に対する仕組み・体制が高いレベルで構築されます。

認証のデメリット

- 手間とコスト

認証取得には、データの収集・整備、システムの構築、審査対応など、相当な手間と費用がかかります。 - 継続的な運用と再審査

認証の効力は永続的ではなく、取得後も定期的な簡易監査(1年ごと)と本格的な再審査(3年ごと)を受ける必要があります。

準拠・参照のメリット

- 高い柔軟性

自社の事業特性や経営戦略に合わせて、開示項目や内容をある程度自由に調整できます。 - コスト・手間の抑制

認証取得に伴う審査費用や継続的な審査対応が不要なため、コストや手間を抑えられます。

準拠・参照のデメリット

- 信頼性確保の課題

第三者保証ではないため、報告情報の客観性や信頼性について、外部ステークホルダーからの評価が限定的になる可能性があります。 - 比較可能性の低下

参照の場合、企業ごとに開示内容が異なる可能性があるため、他社との比較が難しくなる可能性があります。

ISO30414の認証取得は、単に「ガイドラインに沿っている」という形式的な証明に留まらず、投資家からの資金調達や優秀な人材の確保といった、企業の競争力に直結する実質的なメリットをもたらします。

しかし、全てのISO規格がそうであるように、認証取得が「ゴール」ではありません。その過程にある実質的な人的資本経営の改善が重要です。ISO30414では特にデータドリブン経営を重視しており、データによる可視化や報告プロセスの明示化など、人的資本データをいかに体系的に活用し、継続的な人的資本の改善プロセスを確立するかが強く求められています。

日本におけるISO30414の現状と今後の動向

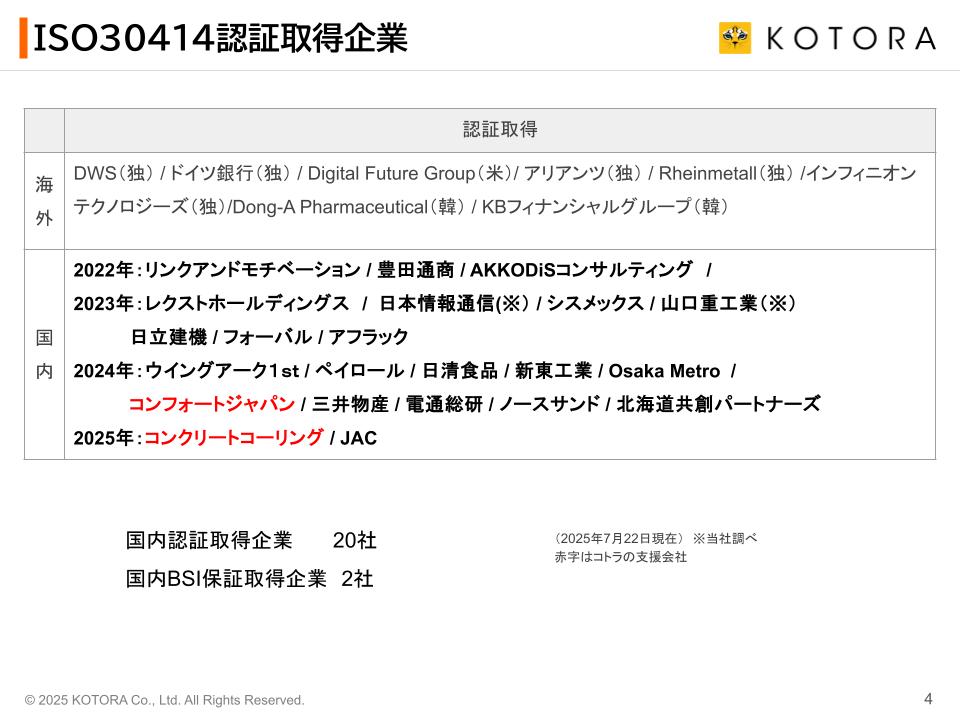

日本国内においてISO30414認証(もしくは保証)を受けている企業は、2025年7月時点で22社で、さらに拡大中です。

現在、国内では人的資本開示の記述様式が各企業に委ねられている状況にあります。このような中で、ISO30414を準拠フォーマットとして採用する企業が増えています。法的義務がないにもかかわらず、日本企業がISO30414を「認証・準拠・参照」する動きが拡大しているという事実は、ISO30414が事実上の業界標準(デファクトスタンダード)として認識されつつあることを示しています。

これは、企業が自主的に透明性と比較可能性を追求する傾向の表れであり、将来的にこのガイドラインがさらに影響力を増す可能性を秘めています。

次回予告

今回はISO30414への関わり方として「認証」「準拠」「参照」の3つの道筋があることを解説しました。

中でも、第三者によるお墨付きである「認証」に関心を持たれた方も多いでしょう。しかし、その世界をよく見ると「保証」というよく似た言葉も存在します。この二つの違い、そしてその中に信頼性のレベルがあることをご存知でしょうか。

次回は、この混同されがちな「認証」と「保証」の違いを徹底解説します。そのうえで、ISO30414自体の改訂と、その先に見える新たな認証規格「ISO 30201」の登場という人的資本経営の将来的な展望についても紹介します。貴社の現状の取り組みが未来のスタンダードにどう繋がるのかを示す、必見の内容です。ぜひ次回のコラムもご期待ください。

↓↓ ISO30414についてもっと知りたい方、疑問がある方はこちらのQ&Aをぜひご参照ください! ↓↓